大工の知恵と勇気が、鬼すらも退ける

『大工と鬼六』は、激流で轟音が唸る暴れ川を舞台に、大工が知恵と勇気で鬼の試練に立ち向かうお話です。しかし、内容は、そんな単純なものではなく、ぞっとするような展開が絶妙で、全体がとても謎めいているため、単一の解釈を許さない深みがあります。

今回は、『大工と鬼六』のあらすじと解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介します!

概要

『大工と鬼六』は、東北地方に属する岩手県の胆沢郡金ケ崎町に伝わる民話です。

『大工と鬼六』は、東北地方に属する岩手県の胆沢郡金ケ崎町に伝わる民話です。

金ケ崎町の急流が唸る川を舞台に、人間と鬼の手に汗握る対決を描いています。

金ケ崎町には「北上川」が流れます。

古くから北上川は、大雨が降るとすぐに洪水や氾濫を繰り返してきたため、「暴れ川」として知られています。

江戸時代(1600年以降)の北上川流域では、約270年間で213回もの水害が記録されており、人々の生活を脅かしてきたことから、治水対策が長年の課題でした。

北から南へ流れてくる北上川は、金ケ崎町付近で東に大きく曲がります。

この「直角に曲がる」とも表現されるほど、北上川が東に大きく曲がる地点は、町の地理的特徴の一つであり、金ケ崎町の一部を形成する地理的な景観となっています。

諸説ありますが、金ケ崎町の町名の由来は、「北上川が直角に曲がった州崎」を意味する「矩が崎」や、「扇状地の出崎」を意味する「川根が崎」が有力な説の一つとされます。

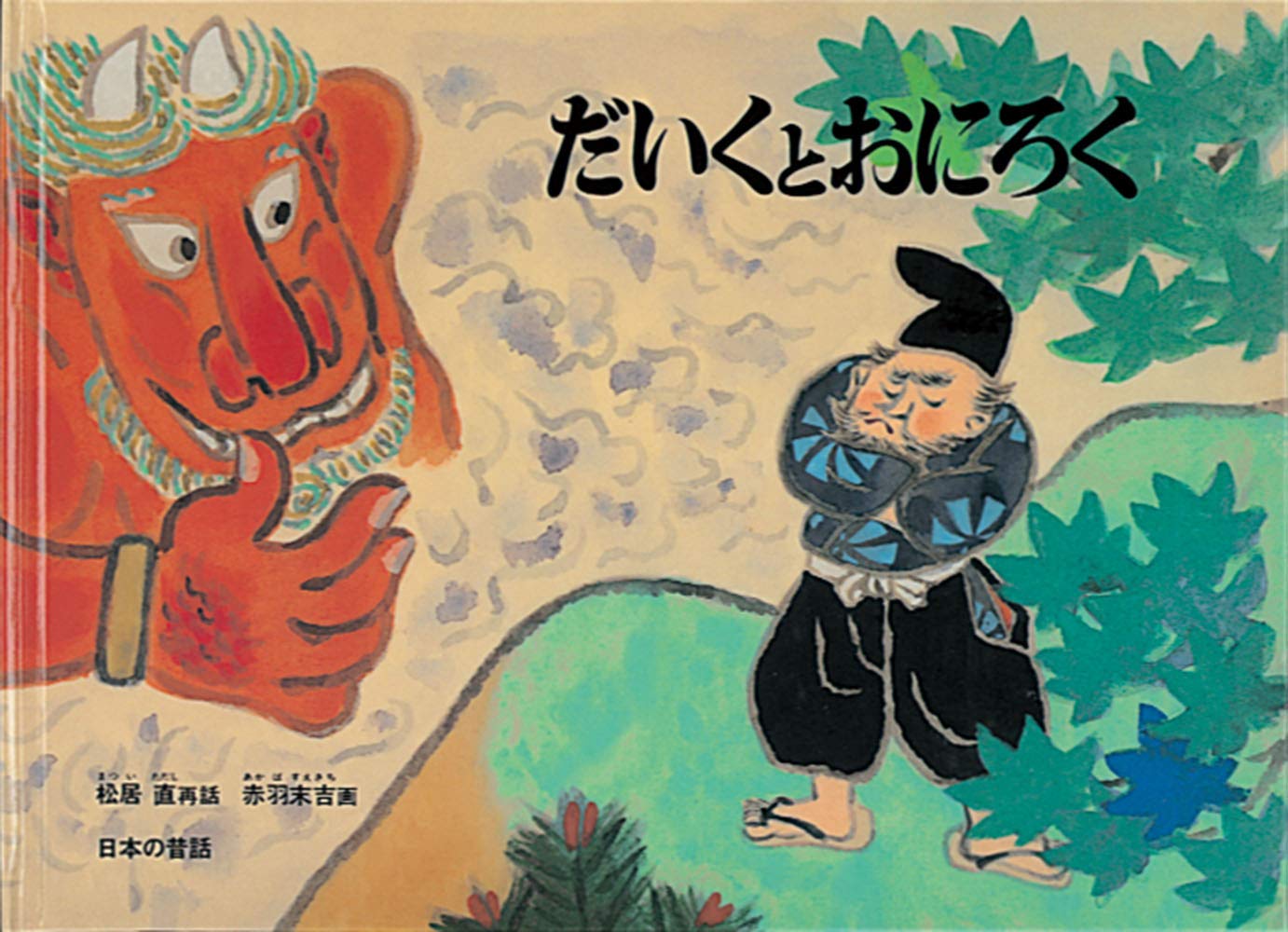

福音館書店より出版されている再話: 松居直/絵: 赤羽末吉の絵本『だいくとおにろく』は、絵巻物の表現を取り入れ、登場人物の心理状態を芝居仕立てに表現した絵本です。絵本の可能性に挑戦した仕上がりとなっています。あらすじ

むかしむかし、ある所に、とても流れの速い大きな川がありました。

この川は、荒れ狂うように流れるため、なんど橋を架けても、たちまち流されてしまいました。

村の人たちは、とても困り果てていました。

そこで、村の人たちは、どうにか橋を架けられないかと、皆で集まり、色々と話し合いました。

そして、村で一番腕のいい大工に頼んで、川に橋を架けてもらうことにしました。

早速、村の庄屋さんが、使いの者を大工の家に向かわせました。

大工の家に着くと、使いの者が、

「お前さんに、流れの速いあの川に橋を架けてもらいたい」

と大工に頼むと、

「よし、分かった!」

とだけ言って、大工は二つ返事で仕事を引き受けました。

大工は、川に橋を架けることを引き受けてはみたものの、内心は心配で仕方ありませんでした。

そこで、橋を架ける場所へ行って、じっと勢いよく流れる川の水を眺めていました。

すると、川の流れの中に、ブクブクと泡が浮かんできて、その中からぷっくりと二本の角が見えたのも束の間、大きな赤い鬼が目の前に現れました。

鬼は大工に向かって、

「おい、大工!お前はいったい何を考えている」

と尋ねました。

大工は、

「今度、ここに橋を架けてほしいと頼まれたので、どうにかして立派な橋を架けたいものだと思い、アレコレ考えているところだ」

と答えました。

すると鬼はニカッと笑って、

「お前がいくら腕のいい大工だとしても、ここに橋を架けることはできないだろう。だが、お前の眼玉をオレによこせば、オレがお前に代って橋を架けてやってもいいぞ」

と言いました。

鬼の言葉を半信半疑の気持で聞いていた大工は、

「オレは、どちらでも構わない」

と適当な返事をして、その日は鬼と別れて家に帰りました。

次の日、大工が川に行ってみると、なんと川の向こう岸からこちらに向かって、橋が半分架かっていました。

驚いた大工は、その場で鬼を探しましたが、見当たらなかったので、その日はそのまま家に帰りました。

またその次の日、大工が川に行ってみると、驚いたことに、もう立派な橋が出来上がっていました。

橋は鬼と同じ朱色で、堅固なものでした。

大工は腕を組みながら、呆然として出来上がった橋を見つめていると、そこへ鬼が、川の流れの中からぷっくりと現れて、右手を真っ直ぐ大工の方に差し出しながら、

「さあ、大工よ!眼玉をよこせっ!」

と言いました。

驚いた大工は、手のひらを鬼に向けて突き出しながら、

「ちょっと待ってくれ!」

と言うと、

「待てない!」

と間髪入れず鬼から言われました。

「頼むから、待ってくれ!」

と鬼に言いながら、大工は後ずさりして、その場から逃げ出しました。

すると鬼が大声で、

「それなら、オレの名前を当てれば許してやってもいいぞー!」

と大工に怒鳴りました。

大工は、どんどんどんどん、逃げて逃げて、当てもなく山の方へ逃げて行きました。

そして、あっちの山、こっちの谷と、大工が彷徨っていると、遠くの方から、細い優しい歌声の子守唄が聞こえてきました。

早く鬼六ぁ〜眼玉ぁ〜

持つて来ればぁ〜ええなぁ〜

大工はそれを聞いて、ハッと我に返りました。

そして、大工は笑みを浮かべながら家に帰って、そのまま寝てしまいました。

その次の日、大工が川に行くと、川の流れの中からぷっくりと鬼が現れて、

「さあ、大工よ!早く眼玉をよこせ!」

と、右手を真っ直ぐ大工の方に差し出しながら言いました

大工は、顔の前で両手の手のひらを合わせながら、

「もう少し待ってくれ!」

と鬼に言いましたが、その顔には焦りや不安は見られず、余裕すらありました。

「それならば、オレの名前を当ててみろ」

と鬼は大工に言いました。

「よしきた、お前の名前は『川太郎』だ!」

と、わざと大工は出まかせを言いました。

すると鬼は喜んで、

「そんな名前ではない。なかなか鬼の名前を言い当てられるものじゃない」

と言って、ニカニカ笑った

大工はまた、

「権五郎だ!」

と言うと、

「いや、違う」

と鬼は言いました。

大工はまたまた、

「大太郎だ!」

と言うと、

「いや、違う」

と鬼は言いました。

そこで、最後に、大工は大きな声で、

「鬼六っ!」

と叫びました。

すると鬼は、

「聞いたなっ!」

と悔しそうに言って、ポカッと消えていなくなりました。

こうして、流れの速い川には、立派な橋が架かりました。

そして、鬼六の架けた橋は、どんなに川が荒れ狂うように流れても、決して流されることはなかったそうです。

本気で痩せたいなら、ダイエット専門エステ「パーフェクトボディプレミアム」の短期集中プログラムがおすすめ。

パーフェクトボディプレミアムを見る↗︎

解説

『大工と鬼六』は、大正 6年(1917年)に大日本図書より刊行された水田光の『お話の実際』に「鬼の橋」の題名で収録されたものが初出といわれています。

昭和6年(1931年)に三元社より刊行された佐々木喜善の『聴耳草紙』に「大工と鬼六」の題で収録されたことで、日本中に広く知られるようになりました。

『大工と鬼六』は、北欧に伝承される「オーラフ上人の寺院建立伝説」を改作したと水田光が『お話の実際』の中で明かしています。

たぶん、大正時代ということもあるので、水田光は「外国の民話をそのまま翻訳しても日本人が理解することは難しい」と考えたのでしょう。

そこで、舞台や登場人物などを日本風に改作したのではないかと想像します。

さて、「鬼や悪魔などの名前を言い当てる」というお話は、古今東西、世界中に数多く存在します。

最も有名なお話は、ヤーコプとヴィルヘルムのグリム兄弟が編纂したドイツの『グリム童話』に収録されていて、日本では「がたがたの竹馬こぞう」と訳されることもある、悪魔が名前を言い当てられたことで滅びる「ルンペンシュティルツヒェン」ではないでしょうか。

また、古来、日本を支配し続けた思想である陰陽道の世界では、「名前は、この世で一番短い呪」とされています。

「呪」とは、「呪い」という意味ではなく、「形のないものを第三者が言霊によって縛る」ということです。

日本で最も有名な陰陽師の安倍晴明は、

「眼に見えぬものさえ、名という『呪』で縛ることができる」

と記しています。

つまり、陰陽道では、名前を知る、もしくは名前を付けることが、「存在を縛る」という考えを表しているということです。

このように、名前の神秘性を題材にしたお話は世界中に存在します。

スイスの心理学者カール・グスタフ・ユングは、「心の奥深くに人類の共通する心の型が秘められている」と考えました。

まさに『大工と鬼六』は、ユングが提唱した「元型(アーキタイプ)」と、それを内包する「集合的無意識」の概念に基づいているといえましょう。

20代・30代の若手に特化!「ツナグバ」は未経験からの転職支援サービスを完全無料で行っております。

ツナグバを見る↗︎

感想

外国由来だからでしょうか、『大工と鬼六』は、多くの謎が含まれた民話です。

その中でも特に気になる謎が一点あります。

それは、「なぜ鬼は大工に自分の名前を言い当てる機会を与えたのか」という点です。

鬼はその場で大工の目ん玉を奪えばいいのに、わざわざ自分の名前を考える時間を与えるため、その場から大工を逃がします。そのおかげで、逃げた先の山奥で大工は子守り唄を耳にして、鬼に関する重大な情報を入手します。

それらを勘案すると、一つの疑問が浮かびます。

「ひょっとして鬼は名前を言い当てて欲しかったのではないか」と言うことです。

そのように考えると、このお話に登場する「鬼」は、「流れの速い川」を象徴化したものと捉えることができます。

そして、「目ん玉」は「命」で「名前」は「自然の本質」と置き換えることができます。

つまり、『大工と鬼六』が伝えたいことは、自然の本質を理解したことで、川の流れを克服し、命を落とすことなく無事に生活できるようになったということです。

まんが日本昔ばなし

『大工と鬼六』

放送日: 昭和51年(1976年)04月10日

放送回: 第0048話(第0027回放送 Bパート)

語り: 市原悦子・(常田富士男)

出典: 表記なし

演出: 小華和ためお

文芸: 沖島勲

美術: 古谷彰

作画: 川島明

典型: 奇譚

地域: 東北地方(岩手県)

『大工と鬼六』は「DVD-BOX第10集 第46巻」で観ることができます。

最後に

今回は、『大工と鬼六』のあらすじと解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介しました。

昔ばなしは、釈然としないところに面白みがあると思っています。『大工と鬼六』もそのような民話なので、ぜひ触れてみてください!