『豆つぶころころ』は、正直なお爺さんと欲深いお爺さんが、竈に落とした豆粒を探すうちに、不思議な世界に紛れ込んでしまうお話です。

今回は、『豆つぶころころ』のあらすじと内容解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介します!

概要

『豆つぶころころ』は、昭和6年(1931年)に三元社より刊行された佐々木喜善の『聴聞草紙』という民話集に収録されている「豆子噺」として紹介されたことにより日本中で広く知られるようになりました。

『豆つぶころころ』は、昭和6年(1931年)に三元社より刊行された佐々木喜善の『聴聞草紙』という民話集に収録されている「豆子噺」として紹介されたことにより日本中で広く知られるようになりました。

室町時代に成立したといわれる『御伽草子』に収録されている「おむすびころりん」や日本各地に伝わる「鼠浄土」が原作だと思われます。

特徴的なのは、異界の住人である鼠が善人に福をもたらすという筋立てです。

古来より日本では、鼠は「根住み」とあらわされ、「根の国の住人」といわれ、地中には鼠の世界があると考えられていました。

鼠は、その地中の世界と、地上の世界を行き来できる存在とされていたのです。

講談社より出版された国民的アニメーション『まんが日本昔ばなし』の絵本『豆つぶころころ』は、アニメーションの語り口を生かしながら、「よみきかせ」しやすい文章と、レイアウトのこだわりにより、豊かな昔ばなしの世界を楽しむことができます。

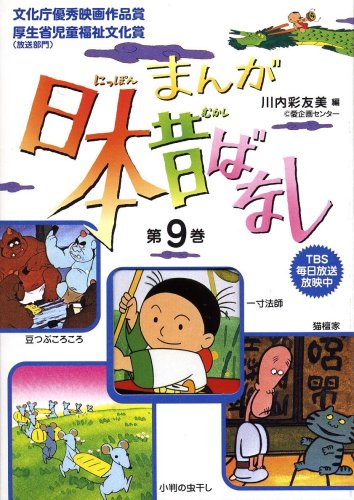

かつてテレビで一大ブームを作った『まんが日本昔ばなし』が、二見書房より新装改訂版で登場。『豆つぶころころ』のお話は『まんが日本昔ばなし 第9巻』の中に収録されています。あらすじ

むかしむかし、あるところに働き者のお爺さんとお婆さんが住んでいました。

ある日、お爺さんが竈の中に一粒の豆を落としてしまいました。「一粒の豆でも粗末にしてはいけない」とお爺さんが竈の中を探すと、竈の底に大きな穴が空いて、お爺さんは穴の中へ転げ落ちてしまいました。

転げ落ちた先にお地蔵さんがいたので、お爺さんは転がった豆のことをたずねると、お地蔵さんは豆を食べたといいました。そして、豆のお礼にと、この先の赤い障子の家で米つきを手伝い、そのまた先の黒い障子の家では天井裏にのぼってニワトリの鳴きまねをすると、良いことがあると教えてくれました。

最初の赤い障子の家はネズミの家でした。大勢のネズミたちが嫁入り支度をしていました。

ネズミたちが大きな声で、

「ニャーという声、聞きたくないぞ」

と歌いながら米をついていたので、お爺さんはネズミたちに混じって米つきを手伝いました。するとネズミたちは大変喜び、お爺さんは赤い着物をもらいました。

次に進むと黒い障子の家がありました。その家の中では、鬼たちが小判をつんで博打をしていました。お爺さんはお地蔵さんにいわれた通り、天井裏にのぼり大声でニワトリの鳴きまねをすると、鬼たちは朝が来たと勘違いして小判を残して慌てて逃げ出しました。

お爺さんは小判を持ち帰ると、お婆さんは大喜びです。

隣に住む欲張りなお爺さんがこの話を聞きつけ、自分も同じように着物や小判を手に入れようと考えます。

欲張りなお爺さんはザルに豆をいっぱい入れてお爺さんの家にやって来ると、竈の中へそれをぶちまけ穴の中へ飛び込みました。竈の底には同じようにお地蔵さんが立っていました。欲張りなお爺さんは、お地蔵さんに向かって豆を食べたお礼をしろと大きな声でいいました。お地蔵さんまは仕方なく、さっきと同じことを教えました。

最初のネズミの家では、欲張りなお爺さんは、猫の鳴きまねをしてネズミを脅かして宝物をとってやろうと思いましたが、怒ったネズミたちに杵で突かれて追い返されました。

次の鬼の家では、鬼たちがあまりにも怖かったため、間違って、

「一番鶏~、二番鶏~」

と叫んでしまい、怒った鬼たちによって、欲張りなお爺さんは地獄へ続いている谷底へ放り込まれてしまいました。

解説

鼠は、大黒様として親しまれ七福神の一柱として知られる食物と財福を司る大黒天の神使とされ、富をもたらすと考えられています。

『豆つぶころころ』には、そのような観念が色濃く反映されたお話です。

感想

人は、優しく謙虚であれば良いことがあり、暴力的で強欲だと悪いことがあると戒めるお話です。

他人にひどい仕打ちをすると、その相手から恨みを買います。恨みを買った結果、その相手からひどい仕打ちを受けます。

世の中の原因と結果は、小さな車輪のようにぐるぐる回ります。

これを仏教では「因果応報」といいます。

つまり、因果応報とは、「良い原因には良い結果が、悪い原因には悪い結果が、報いとしてあらわれる」ということです。

真面目に正直に生きようとする姿勢は、とても日本人らしい考え方であり、それは絶対に失ってはいけない大切なものです。

まんが日本昔ばなし

『豆つぶころころ』

放送日: 昭和50年(1975年)02月04日

放送回: 第0010話(第0005回放送 Bパート)

語り: 常田富士男・(市原悦子)

出典: 表記なし

演出: 亜細亜堂

脚本: 平見修二

美術: 青木稔(内田好之)

作画: 亜細亜堂

典型: 隣の爺型

地域: 中国地方/東北地方(秋田県)

『豆つぶころころ』は未DVD化のため「VHS-BOX第1集 第3巻」で観ることができます。

最後に

今回は、『豆つぶころころ』のあらすじと内容解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介しました。

古来より日本では、地中に鼠の世界があると考えられていて、同時に鼠が大黒様の神使とされ富をもたらすとして親しまれていました。『豆つぶころころ』は、そのような日本人の観念が色濃く反映されたお話です。ぜひ触れてみてください!