「良い初夢は、人に話さなければ、その夢は叶う」と言われます。『初夢長者』は、初夢に秘められた不思議な力と、純粋な心がもたらす奇跡を描いたお話です。

今回は、『初夢長者』のあらすじと解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介します!

概要

『初夢長者』は、『夢見長者』や『夢見小僧』とも呼ばれ、日本の民間伝承に根ざした口承説話の昔話であるため、明確な原典とされる文献資料はありません。

『初夢長者』は、『夢見長者』や『夢見小僧』とも呼ばれ、日本の民間伝承に根ざした口承説話の昔話であるため、明確な原典とされる文献資料はありません。

しかし、大阪府に伝わるお話が、日本中で広く知られています。

この『初夢長者』は、新年の初夢という日本独特の文化を背景に、夢に秘められた神秘性や個人の信念を強調しています。

また、初夢は、江戸時代から「一富士、二鷹、三茄子」など縁起の良いものとされ、年の始まりに幸運を呼ぶと信じられてきました。

『初夢長者』では、主人公である小僧が初夢を明かさない理由は明確に語られませんが、その秘密主義こそが小僧の純粋さや信念の強さの象徴として語られています。

そして、その純粋な心と信念が奇跡を生むことを教えています。

さあ、あなたも眠りの扉を叩いて、夢の大切さを知る冒険に出かけましょう。

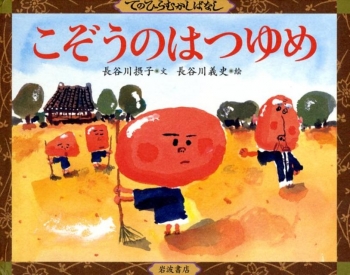

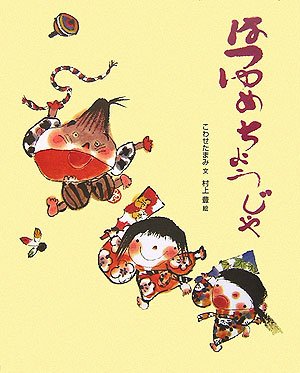

絵本『はつゆめはひみつ (行事むかしむかし)』は、佼成出版社から出版されています。まず赤坂三好さんによる、伝統的な日本の美意識と現代的な感性が融合した魅力的な絵に心が奪われます。そして、谷真介さんの優しい語り口調の文は、とても分かりやすく、どこか懐かしい日本の風景や文化を感じさせます。日本の伝統行事である「初夢」をテーマにした絵本で、「一月二日の夜に見る初夢は誰にも話してはいけない」という由来を、主人公の冒険を通じて、希望や家族の大切さが楽しく語られています。初夢の文化的背景を伝えながら、日本の伝統行事について知る教育的な要素も持ち合わせているので、日本人の価値観を、絵本を通じて楽しく学べます。初夢の魔法と希望に満ちたお話に浸ることができる一冊です。 絵本『こぞうのはつゆめ (てのひらむかしばなし)』は、岩波書店から出版されています。「てのひらむかしばなし」シリーズは、日本の昔話を手のひらサイズのコンパクトな形で、次世代に伝える試みの一環です。長谷川摂子さんの文は、優しくも力強く、まるで語り部が話しかけているようなリズム感があります。そして、長谷川義史さんの色彩豊かで動きのある絵は、昔話の舞台である日本の田舎の風景やキャラクターを、現代的で親しみやすいスタイルで表現し、想像力を刺激します。あれよあれよという間に、物語が展開していき、ビックリさせられっぱなしで目が離せず、ページをめくる手が止まりません。大人も子どもも思わずプププッと笑ってしまう、読み聞かせにおススメの一冊です。 絵本『はつゆめちょうじゃ (おはなしえほんシリーズ)』は、フレーベル館から出版されています。こわせたまみさんの軽快でリズミカルな温かみのある文は、子どもたちの想像力を刺激します。そして、村上豊さんの細部までこだわりが感じられる色鮮やかな絵は、ユーモアと温もりに満ち、物語の世界にぐっと引き込まれます。笑いあり、驚きあり、ほっこりする瞬間ありの物語であると同時に、大人でも考えさせられる「幸せってなんだろう?」というテーマが詰まっているので、欲や幸せについて考えるきっかけを子どもたちに提供し、心の成長をサポートすることでしょう。「初夢」という日本の伝統を感じながらも、現代的なメッセージが込められているので、親子のコミュニケーションを深める一冊です。 『安芸・備後の民話 第2集 ([新版]日本の民話 22)』は、未來社から出版されています。編者である垣内稔氏は、民話の収集に深い情熱を注いだ研究者の一人です。昔話の背景や文化的意義を、丁寧な編纂と温かみのある文体により分かりやすく解説されているため、地域の文化や先人の知恵が現代に息づいています。「夢見長者」をはじめとして「大年の客」や「おきねの鬼の面」など、『安芸・備後の民話 第1集』に続き、芸北地方と備後地方に残る、仏教説話と融合したもの、あるいは民衆の生活の英知・つれづれのなぐさみとして伝承されたものなど、地域の暮らしや自然への敬意を感じる民話60篇と郷土のわらべうたが収録されています。 『茨城の民話 第1集 ([新版]日本の民話 62)』は、未來社から出版されています。編者の日向野徳久氏は、茨城の口承文化を丁寧に収集し、後世に残すことにご尽力された方です。そのため、茨城の地域性が色濃く反映されているので、田園風景や海の情景が背景に浮かぶお話が多く、読み進めるうちにその土地を旅しているような気分になります。「初夢は人に話すな」「からすの長さん」「狼ばしご」「のんべえ地蔵」など、茨城の風土や人々の暮らしを反映した、ユーモラスで心温まるものや、少し背筋がゾクッとするものなど、農村や漁村で語り継がれてきた不思議な魅力に満ちた民話93篇と郷土のわらべうたが収録されています。あらすじ

むかしむかし、ある村に、一人の長者様がおりました。

ある年の元旦の夜、長者様は使用人を集めて、

「今夜みる夢は、初夢じゃ。一分で買うので、その初夢を明日、ワシに話しておくれ」

と長者様は、働いている皆にお年玉をやろうと思っておもしろおかしく言いました。

使用人は、一斉に布団にもぐり込み早めに眠りにつきまた。

次の日、長者様は、

「どんな初夢を見たのか順番に聞かせておくれ」

と言いました。

皆は長者様に、我先にと初夢を話しました。

「それはおもしろい夢じゃ」

「はい、お年玉」

長者様は、ニコニコしながらお屠蘇気分で初夢を聞いては、それをおもしろがりました。

そして最後に、年末に入ったばかりの小僧の番になりました。

ところが小僧は、

「おらは話さねぇ」

とだんまりを決め込みました。

「よし、それなら五分でどうじゃ、七分だ、いや一両でどうじゃ」

と長者様は言いました。

話さないとなると、なにがなんでも聞きたくなるものです。

長者様の顔は、お酒の酔いが醒めて真っ赤から真っ青になって、お年玉の額を増やしましたが、小僧は言うことをききませんでした。

怒った長者様は、

「出ていけぇ」

と言って、小僧を村へ帰してしまいました。

村に帰ると、父親も小僧がどんな夢を見たのか聞きましたが、頑として答えませんでした。

怒った父親は、小僧を船に乗せて海へ流してしまいました。

船は何十日も揺られて鬼ヶ島に流れ着きました。

「お頭、人間の子どもじゃ」

と鬼たちは興奮しながら、鬼の大将の元へ小僧を運んでいきました。

「ちょっと太らせてから丸焼きにでもしよう」

と鬼の大将が言ったので、鬼たちは小僧を太らせてから食べようと牢屋へ入れて、食べ物を与え続けました。

まるまる太っていよいよ食べられるという時、

「死ぬ前に、鬼の宝物を見せて欲しい」

と小僧は鬼の大将にお願いしました。

「ここには沢山の金銀財宝があるが、その中でもオレが特に大事にしているものが三つある」

と鬼の大将は答え、続けて、

「一つ目は『千里棒』といって、『千里』と叫ぶと千里すっ飛ぶ棒だ」

「二つ目は『生き棒』といって、死にそうな者でもこれでなでるとすぐに生き返る」

「三つ目は『聞き耳棒』といって、鳥や動物たちの話し声が何でも分かる」

と鬼の大将は、鼻を高々にして、三つの宝物を小僧の前に置きました。

「これで満足したか」

と鬼の大将が言い終わらないうちに、小僧は三つの宝物を取り、「千里」と叫びました。

すると、千里棒は、小僧を乗せるとあっという間に千里の彼方へ飛んだので、小僧は見事に鬼ヶ島からの脱出に成功しました。

鬼の大将は、悔しくて悔しくて大粒の涙をボロボロとこぼして泣きました。

千里向うまで飛んだ小僧は、カラスの会話を聞き耳棒を使って聞き、西の長者様の娘が病気になっていることを知りました。

そこで、小僧はその家を訪ねてみることにしました。

「私が娘さんの病気を治してあげましょう」

と小僧が言うと、西の長者様は驚きながら、

「もし娘の病気を治してくれたら、娘の婿にしてやってもよい」

と言いました。

娘の部屋に通されると、小僧は生き棒を取り出して、それを娘のおでこにあてました。

すると、娘の顔色がみるみる良くなり、やがて元のような元気で明るい笑顔が戻りました。

西の長者様の娘の病気を治した小僧は、娘の婿となりました。

また、川を隔てた東の長者様の娘も病気になっていることも知り、これも小僧が生き棒を使って治しました。

東の長者様は、小僧を娘の婿にすると引き留め、帰そうとしなかったので、西の長者様と喧嘩になり、ついに城のお殿様の裁きで決着をつけることになりました。

お殿様は、

「月の前十五日は東の婿となり、後十五日は西の婿となるように」

と東と西の長者様に命じました。

こうして小僧は二人の娘といつまでも仲良く暮らし、いつしか「初夢長者」と呼ばれるようになりました。

これも初夢で金の大黒様を前と後ろに抱いている夢を見たおかげでした。

初夢は人に話さないと叶うと言われています。

解説

日本の文献で「初夢」という言葉が初めて使われたのは、平安時代末期に西行法師によって執筆された歌集『山家集』です。

『山家集』の「巻上:春・第一首 たつ春の朝よみける」には、次のような歌が詠まれています。

年くれぬ 春来べしとは 思い寝に まさしく見えて かなふ初夢

この歌の訳は、「騒乱の年が暮れて、新しい年こそ穏やかで平和な世であってほしいと思いながら寝たところ、思い通り夢の中は落ち着いた正しい世であるではないか、これぞ初夢」という、平安な世を願う趣旨が込められています。

そして、この歌が「初夢」という言葉の由来になっているそうです。

この歌からもわかる様に、古来、日本人は初夢を特別なものと考えていたことをうかがい知ることができます。

さて、「初夢は人に話すと叶わない」と言われますが、これは日本古来の言葉遊びの類だと言われています。

「話す」は「放す/離す」に通じるということから、「悪い初夢は人に話すと正夢にならない」と言われています。

『初夢長者』からは、日本人の知恵と遊び心を知ることができます。

感想

「素直」と「頑固」は、まるで正反対の性格に思われますが、意外にも人の心の中に於いてはかなり分かりやすく共存しています。

ほとんどの人間は根本のところで素直です。

しかし、素直なだけでは物足りなさを感じます。

素直の中に頑固さが欲しいものです。

自分の考えにこだわりを持った上で、それに固執せず素直に人の意見を聞くという、相反する事柄を上手に調整することを鍛えれば、成長することができるのではないかと考えます。

何にも影響されない“芯がある人”というのは、とても大切な特性です。

そして、芯がある人は自分の価値観や考えを大切にしますが、決してそれを他者に押し付けることはせず、他者の意見や価値観を尊重します。

我を通すために他者を否定するのではなく、受け入れた上でどうするかを考えます。

このように考えると、人間にとっては、素直さを持ちながらも、相反する頑固さも持つことが、必要だということです。

まんが日本昔ばなし

『初夢長者』

放送日: 昭和51年(1976年) 01月17日

放送回: 第0029話(第0015回放送 Aパート)

語り: 市原悦子・(常田富士男)

出典: 表記なし

演出: 堀口忠彦

文芸: 沖島勲

美術: 堀口忠彦

作画: 堀口忠彦・岩崎治彦

典型: 由来譚・夢譚

地域: 近畿地方(大阪府)

『初夢長者』は「DVD-BOX第12集 第57巻」で観ることができます。

最後に

今回は、『初夢長者』のあらすじと解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介しました。

夢は誰でも見るものです。ただ朝起きた時、夢を覚えているかいないかです。もし良い夢を見て、その夢を覚えているようなら、決して人に話さず、心に秘めておきましょう。そうすれば、その吉夢はきっと叶うと『初夢長者』は教えています。ぜひ触れてみてください!