古来、日本では、神様が小さな形で人間の世界に現れて、幸福や財産をもたらすという信仰がありました。そこから生まれたお話が、背丈がわずか一寸という『一寸法師』です。

今回は、『一寸法師』のあらすじと解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介します!

概要

鎌倉時代末期から江戸時代にかけて成立したとみられる『御伽草子』の中に「一寸法師」の原話が記されています。

鎌倉時代末期から江戸時代にかけて成立したとみられる『御伽草子』の中に「一寸法師」の原話が記されています。

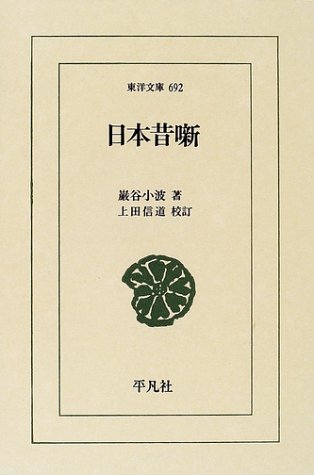

現在、広く知られている『一寸法師』のお話は、明治29年(1896年)に児童文学者の巖谷小波がまとめた『日本昔噺』の中にある「一寸法師」が広まったものです。

「指にたりない 一寸法師~」の歌い出しが有名な作詞: 巖谷小波・作曲: 田村虎蔵の唱歌「一寸法師」が、明治38年(1905年)の『尋常小学唱歌 第一学年用 中』に掲載されたことにより昔話と共に唱歌も日本中で広く親しまれ歌い継がれています。

絵本「いっすんぼうし (むかしむかし絵本 11)」はポプラ社から出版されています。遠藤てるよさんによる絵の構図がおもしろく、また大川悦生さんの文が大変に素晴らしので、読み聞かせにおすすめの一冊です。 絵本「いっすんぼうし (日本傑作絵本シリーズ)」は福音館書店から出版されています。石井桃子さんの文はシンプルな言葉を選んでいるのにリズムがあり、読みやすく、聞きやすいです。そして、秋野不矩さんの絵は、力強く、まるで自分の目の前に飛び出してきそうなほど迫力があります。 絵本「いっすんぼうし (日本むかしばなし絵本)」はにっけん教育出版社から出版されています。松谷みよ子さんによる印象的な言葉をちりばめた文と太田大八さんの絵によって、全体がしまった内容となっています。あとがきには出典に関する情報も記載されていて、とても親切な絵本です。 フレーベル館より出版されている『いっすんぼうし (むかしむかしばなし)』は、松谷みよ子さんによって少し違う印象を受ける絵本となっています。赤坂三好さんの描く絵がとにかく骨太で豪胆でインパクト大です。あらすじ

むかしむかし、あるところに子どものない老夫婦がおりました。

ある日、老夫婦は子どもを恵んでくださるよう住吉の神様にお詣りすると、お婆さんに子どもができました。

しかし、生まれた子どもは身長が一寸ほどの大きさしかありませんでした。

それでも老夫婦は一寸法師と名付けて可愛がりましたが、何年経っても大きくなることはありませんでした。

それから何年か経ったある日、一寸法師は武士になるため京の都へ行きたいと言い出しました。

老夫婦は悲しみますが、一寸法師の気持ちを汲んで送り出すことにしました。

お椀を船に、箸の櫂、刀の代わりに針、鞘の代わりに藁を持ち、一寸法師は京の都へ上ります。

京の都に着いた一寸法師は、三条で大きくて立派な屋敷に住む大臣に仕えることになりました。

ある日、大臣の娘と清水寺へお参りに出かけた時、鬼が娘をさらいに来ました。

一寸法師は鬼から娘を守ろうと立ち向かいますが、体の小さい一寸法師は鬼に飲み込まれてしまいました。

ところが一寸法師は鬼のお腹の中を針の刀で刺しました。

これにはさすがの鬼も痛いから止めてくれと降参し、一寸法師を吐き出すと泣きながら山へ逃げていきました。

鬼は逃げる際、打出の小槌を落としていきました。

姫がその打出の小槌を振ると、一寸法師の身長は六尺になり、立派な青年になりました。

鬼退治の手柄を認められた一寸法師は、名前を堀川少将と改め、姫と結婚をし、故郷の両親を京の都に呼んでいつまでも幸せに暮らしました。

解説

『御伽草子』にある「一寸法師」は、決して立身出世の物語ではありません。

そこで、『御伽草子』に掲載された「一寸法師」のあらすじをみていきましょう。

ある日、老夫婦は一寸法師という男の子を授かりますが、いつまで経っても成長しないため、我が子を気味悪がっていました。

その様子を見ていた一寸法師は、自ら家を出て旅をすることにしました。

一寸法師が辿り着いたのは京の都でした。

京の都で三条の宰相の家に奉公することになりました。

やがて、一寸法師は宰相の娘に一目惚れをしてしまいました。

しかし、こんな自分では姫を手に入れることはできないと思い、一計を案じて、眠っている姫の口元にこっそりと米粒をつけ、大声で泣きました。

そして、

「姫がわたしの大切な米を食べてしまった」

と言ったのでした。

怒った宰相は娘を殺そうとしますが、一寸法師は娘を連れて屋敷を出ました。

屋敷を出た二人は嵐に遭い、鬼ヶ島に流れ着きました。

一寸法師は鬼に食われますが、眼から出ては飛び回るので、鬼は持っていた打出の小槌を捨てて逃げていきました。

小槌の効力で背丈を伸ばし立派な青年になった一寸法師は、さらに金銀を打ち出して京の都に上り、姫と結婚しました。

京の都では鬼退治をしたという評判が広まり、また堀川中納言の子孫とわかり中納言に出世しました。

その後も小槌で金や銀を打ち出し、たいそうなお金持ちになり、子どもを三人授かり、末永く姫と幸せに暮らしました。

この様に、『御伽草子』の「一寸法師」は、姫を手に入れるための策を練ったり宰相を騙したりと、一寸法師のずる賢さが目立つ内容となっています。

それから、我が子である一寸法師を気味悪がった老夫婦はというと、寂しく貧しい暮らしを続けたそうです。

一寸法師をぞんざいに扱わなければ、恩恵にあずかることができたであろうに。

なお、『一寸法師』が住んでいた「津の國難波の里」とは、現在の三津寺(大阪府大阪市中央区心斎橋筋)から難波(大阪府大阪市中央区・浪速区に広がる大阪を代表する繁華街の一つ)付近ではないかといわれています。

物語に登場する「住吉の神様」は、大阪府大阪市住吉区住吉に鎮座し、全国の住吉神社の総本社である住吉大社です。

また、『御伽草子』にある「椀に乗って京に向って出発した『難波の浦』」は、現在の道頓堀川(大阪を代表する河川)と言い伝えられています。

それから、『一寸法師』は日本神話に登場する少彦名命に由来するのではないかといわれています。

スクナヒコナノミコトの身体はきわめて小さく、しかもわんぱく者と伝わります。これはまさしく一寸法師ですね。

感想

原作である『御伽草子』からも分かるように、本来「一寸法師」は子どものお話ではなく、大人のための読物だったようです。

単なる勧善懲悪のお話ではなく、ひねくれ者の小さな男が野心を持って京の都は上り、女を騙して結婚し、両親は放っておいて自分だけが裕福になるという、極めて現実的な人間の本性を描いたものでした。

それと同時に、恵まれない境遇や不本意な状況に置かれたとしても、生まれ持った特徴と身に着けた能力や特性を活かすことで、人生は変えることができると教えています。

まんが日本昔ばなし

『一寸法師』

放送日: 昭和51年(1976年) 01月03日

放送回: 第0025話(第0013回放送 Aパート)

語り: 常田富士男・(市原悦子)

出典: 表記なし

演出: 前田庸生

脚本: 沖島勲

美術: 阿部幸次

作画: 上口照人

典型: 異常誕生譚

地域: 近畿地方(京都府)

『一寸法師』は「DVD-BOX第1集 第4巻」で観ることができます。

最後に

今回は、『一寸法師』のあらすじと解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介しました。

体は小さいけれども勇敢な少年が活躍する昔話だと思っていた『一寸法師』は、その原話を読むと、ちょっと変わった読後感を味わうことができます。ぜひ触れてみてください!